林パソコン教室ブログ(ワード版)

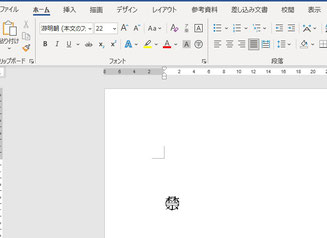

囲い文字

円や四角で囲まれた文字のことです。21以降の丸数字を

挿入したい場合や、禁などの文字に丸で囲むには、

[ホーム]タブの[フォント]グループにある

[囲い文字]をクリックします。

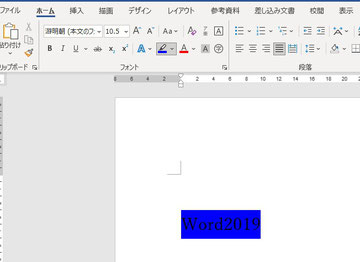

囲み線

文字の周囲を線で囲む機能です。「囲み線」機能を利用して

文字を枠線で囲むことで、文章中の特定部分を強調したり、

文字列を装飾したりできます。

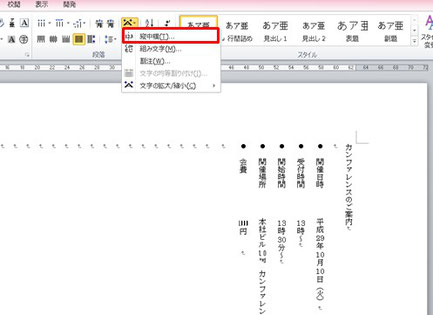

組み文字

定型的な文字列を小さくまとめて表示させる機能のことです。

通常の全角一文字分のスペースに、最大6文字までの文字列を

二段構えで組み込むことができます。

蛍光ペン

文字に色つきの網をかける機能です。文章の一部を

蛍光ペン機能を使用してマークすることで、

内容を強調して表示できます。

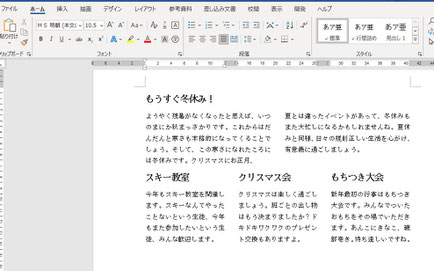

段組み

ワードでは、文書全体や特定の部分だけを簡単に

段組みにすることができます。1行の文字数が

多い文書は、視線の動きが大きくなって

読みづらくなりますので、段組みにして1行の

文字数を減らすと良いでしょう。

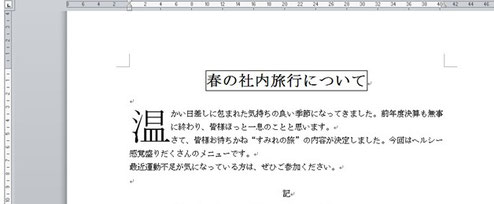

ドロップキャップ

段落の先頭1文字を大きく表示する機能です。

大きく表示すると段落の始まりがわかりやすくなるとともに、強調したい行や内容の変わり目を表現できます。

ページ罫線

文書の周りを罫線で囲む機能です。作成した文書に物足りなさを

感じた時は文書の周りを罫線で囲んでみると、

ちょっと引き締まった印象になります。

傍点

文章の強調や注意をうながす目的で文字のわきに

打つ点のことです。

Wordでは、「・」または「、」の傍点を

表示することができます。

ルビ

文章中の漢字の上に振られる読みがなのことです。

ふりがな(ルビ)は、ひらがなやカタカナなど、

また、文字サイズやフォントの種類などを任意に設定できます。

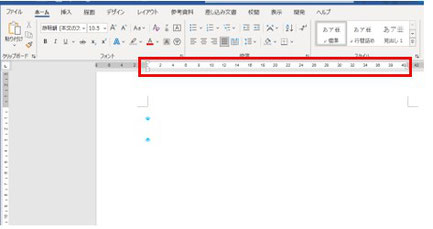

ルーラー

リボンのすぐ下に表示されている目盛りのことを「ルーラー」といいます。

ルーラーは、文字列の位置の目安にしたり、表を配置する目安にしたりなど、文書内での距離を測るモノサシのように活用できます。

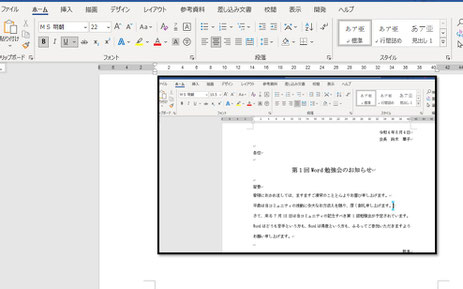

ページ設定

文書のレイアウトを設定することです。設定できる単位として、文書全体、カーソル以降、選択している文字列があります。

テキストボックス

文字を好きな位置に配置するレイアウト領域(枠)のことで、横書きと、縦書きの2種類があります。

割注

1行の中に小さくした文字列を2行で表示する機能で、文中に注釈を入れたい場合などに使用します。

グリッド線

用紙に表示される薄いグレーの横線のことです。

図形やワードアートを挿入する際、線に沿って配置できるため、文書の体裁を整えやすくなります。

描画キャンパス

複数の図形を1つの図のようにまとめたい場合に使うと便利です。描画キャンバスの中に描いた複数の図形は1つの図のように扱うことができます。

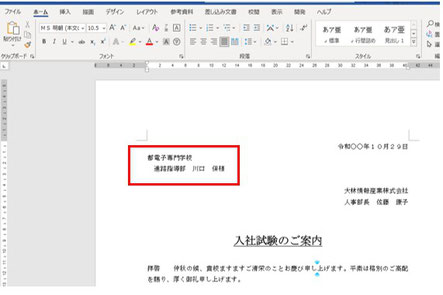

差し込み印刷

宛名や請求書などを、宛名やデータの一部を

変えながら共通のレイアウトで印刷する機能

のことである。例えば、請求書などのレイアウト

を作るとき、あらかじめ宛名の部分を「差し込み可能」

な設定の空欄にしておき、印刷時に名前や住所のデータを

記録した差込ファイルを指定すると、差し込みファイルから

宛名や住所を読み込んで、空欄にあてはめた上で印刷される。

行間

文書における、行と行との間の間隔のことです。

縦横中

Wordでは、文章を縦書きで入力した場合、数字やアルファベット、記号などの半角文字が、初期設定では横向きに入力されます。

文字の向きが異なり文書が読みにくい場合は、「縦中横」機能を使用し、入力した半角文字を縦向きにすることができます。

アート効果

図や図の塗りつぶしにアート効果を適用し、スケッチ、絵、または図面のような外観にすることができます。

ハイパーリンク

ハイパーリンクとは文書内に埋め込まれた、他の文書や画像などの位置情報のことです。

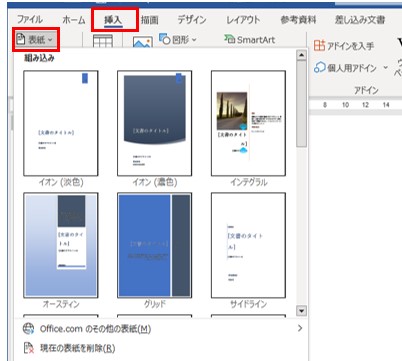

表紙

文書に表紙を付けたい場合、Wordにはデザインされた表紙が準備されているので、あっという間に表紙を付けることができます。

ワードアート

文字にさまざまなデザイン効果を加えることができる機能です。影や縁取り、文字のグラデーションなどがあります。

ヘッダー

印刷物の各ぺージの上部に印刷されるファイル名やタイトル、印刷した日付などの情報のこと。ページ数の多い書類を印刷する場合などに、各ページにヘッダーを印刷しておくと、書類管理が容易になる。

セクション区切り

Word のセクション区切りを使用すると、文書の書式設定、レイアウト、ヘッダー、フッター、およびページ番号の設定を管理できます。

たとえば、セクションを部または章に分割し、段組み、ヘッダーとフッター、ページ罫線などの書式をそれぞれに追加することができます。

お問い合わせ先

林パソコン教室

TEL: 080-1099-1586

Eメール: enkakupc00@gmail.com

営業時間

10時~22時(月~土)

所在地

〒400-0074

山梨県甲府市千塚5-6-39